体育

传承民族体育 挖掘民族传统体育共享的文化价值

传统体育项目如何走出“深闺”

你听说过“肉连响”吗?他是众多传统体育项目中的一个。

湖南省郴州市桂阳县洋市镇庙下古村村民在进行龙狮表演。李科摄 光明图片/视觉中国

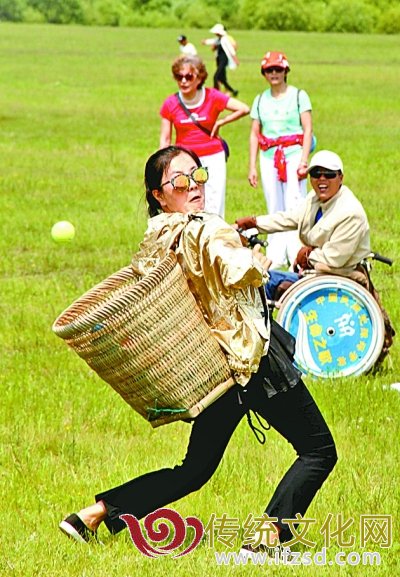

黑龙江省黑河市爱辉区举办的首届少数民族运动会上,参赛选手在进行接球比赛。光明图片/视觉中国

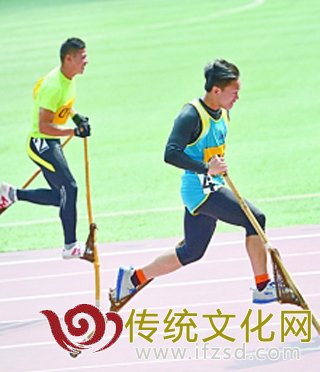

第十届全国少数民族运动会上,高脚竞速运动员奋力向前。刘文华摄 光明图片/视觉中国

“肉连响”源于湖北省恩施土家族苗族自治州利川市,主要以手掌击额、肩、脸、臂、肘、腰、腿等部位,发出有节奏的响声而得名。

“肉连响”传承人刘守红对记者说,民族运动会给了非遗项目很好的舞台,相比传统的“博物馆式”的静态传承,在民族运动会上现场表演,是一种更好的活态传承。

当下:活态传承最重要

2015年8月,第十届全国少数民族传统体育运动会在内蒙古鄂尔多斯市举行。为进一步发展和推广中国传统体育项目,该届运动会竞赛项目中的集体项目龙舟、板鞋竞速、民族健身操以及表演项目,可按一定比例允许汉族运动员参赛。56个民族运动员同聚一台,这在全国少数民族传统体育运动会的历史上还是第一次。

“让汉族运动员参与到少数民族传统体育运动会中来,更有利于民族传统体育项目的推广。”国家民委文宣司司长武翠英在总结这届运动会时说,“随着生产生活方式的改变,一些优秀的民族传统体育文化正面临着‘被遗忘’的危险。而通过举办民族运动会、民族传统体育示范基地挂牌等方式,可以让很多项目得以保存并发扬光大,使丰富多彩的民族体育文化获得新的生机。”

有专家认为,我国的传统体育项目不单单能记载各民族独具特色的风土人情,也能突出我国民族传统体育文化的内涵与特质。改革开放以来,各种文化形态对民族传统文化产生了不小的冲击和影响,这种背景下,唯有促进民族传统文化的多样化发展,推动其在新形势下继续繁荣发展,才能促使相应的民族传统体育得到应有的保护。

宁夏代表团的赶牛项目教练李光辉介绍,赶牛是宁夏西海固地区放牛娃发明的传统体育项目,是流传于宁夏泾源县回族群众中的一种“草根曲棍球”运动。“没有少数民族运动会这个平台,赶牛注定是失传的结局。”李光辉说。

第十届全国少数民族传统体育运动会上,34个代表团的6000余名运动员参与了17个竞赛项目、178个表演项目。搏克、木球、抢花炮、达瓦孜,以及白山黑水间的朝鲜族打秋千、雪域高原上的“大象拔河”押加等等,这些独具民族特色的体育项目都在民族运动会上得到了充分展示,大放异彩。

刘守红除了积极带队参加运动会的表演,还在家乡持续不断地做推广工作。10年前,他就创办了利川市“肉连响”民族文化传艺馆,开办培训班,先期培训了约300名骨干。在刘守红等人的努力下,如今,恩施州的大中小学都开设了与“肉连响”相关的课程。“肉连响”还被纳入恩施全民健身推广舞。

未来:民族文化自觉最重要

江西南昌华东交通大学体育学院教师吕大伟调研后认为,整体来看,我国传统体育项目目前仍存在普及度不高、学校体育教学比例偏小的问题。

吕大伟分析了传统体育项目“少数热、多数冷”的原因。首先,学校体育课是传统体育的一大传播源,要想继承与发扬民族传统体育,就必须使青年学生了解、学习传统体育。其次,改革开放以来,我国的体育事业一方面是整体实力提升,另一方面是民族传统体育被轻视。各级体育部门几乎将所有的资源与资金运用到现代竞技赛事项目上。久而久之,民众缺乏对民族传统体育的认识。因此,传统体育要走向迅速发展的道路,需要加大资金投入。

北京体育大学民族民间体育教研室主任吕韶钧教授认为,要尽快抢救、保护我国优秀的民族传统体育项目,在摸清“家底”的基础上,梳理整合、集成提升、展示传播、普及推广,重拾“文化记忆”,为世界体育奉献出东方智慧。同时,也要从国家文化战略的层面,挖掘中国民族传统体育共享的文化价值,形成具有中国特色的体育运动文化,并逐步推向世界。

在吕韶钧看来,非物质文化传承最重要的是它的活态性,不能只有文本资料记载,而没有活态资料。比如武术,从一个动作变化到另一个动作,文本资料只留下两张图来说明,而活态的过程表现出了方法。民族传统体育项目的传承要采取多种形式,最重要的是要保护传承人。

舞龙舞狮被“抢救式”地规范,在吕韶钧看来是个很好的例子。吕韶钧说,此前舞龙舞狮属于民间传承。“过去北京有13家著名的百年老会,几年前我们调研时发现它们几乎都销声匿迹了。现在唯一保留下来的是北京印钞厂的狮队,传承的是‘白纸坊太狮’,舞狮已成为该厂文化建设的一部分。”为了抢救舞龙舞狮,北京体育大学将其列为武术专业学生的必修课程。此外,舞龙舞狮也成为一个体育项目。

不过也不是所有项目都能如此推广,像中幡等运动,由于所需器材较大,技艺需要长期磨炼以及安全问题等原因,在学校推广中较为受限,“这样的项目最主要的传承方式还是通过师徒传承”。

“对于民族传统体育的未来,我是担忧与希望并重。最重要的还是要形成自下而上的民族文化自觉。文化自觉是有前提的,要对文化有认知和认同,所以当下文化发展的前提,是让孩子们认知、认同,让他们慢慢形成自觉,最后成为信仰。”吕韶钧说。

承载着中国人“集体记忆”的古老游戏,如今成了一项国际化的大众体育运动——

脚斗士诞生记

光明日报记者 高建进

小时候,许多人都玩过这样的游戏:大家以单脚支撑,单膝攻击对方,将对方击出场外或失去平衡倒下即取得胜利。作为流传久远的民间游戏,我国南方将其称为“斗鸡”,北方则叫作“撞拐”“斗拐”。如今,这一承载着中国人“集体记忆”的古老游戏,成了一项国际化的大众体育运动,并被赋予一个响亮的名字:脚斗士。正是这项用脚进行竞技搏斗的运动,成为中国第一个拥有自主知识产权的体育赛事。

武夷山脚斗士比赛场上,选手在努力拼搏。光明图片

一个中国原创体育项目的诞生

2016年7月8日至10日,第五届“武夷山·阿里山”海峡两岸脚斗士比赛在福建武夷山市举行。比赛中,武夷山和阿里山两支代表队的48名脚斗士共进行了9个单元的紧张角逐,赛事还首次引入了少儿脚斗士团体赛。在比赛现场,观众的笑声、加油声此起彼伏,掌声连连。

作为脚斗士运动的发源地,福建武夷山市从2012年开始,每年都举办海峡两岸脚斗士比赛。“如今,在各方的大力推动下,脚斗士运动正在国际和国内蓬勃发展。”全国脚斗士推广委员会赛事总监吴林滨对记者说。

目前,脚斗士运动已经拥有16家俱乐部培训基地,注册了两万多名脚斗士运动员,举办了5万多场比赛,制定和完善了比赛规则。

从一个快乐单纯的童年游戏,到成为一项时尚的大众运动,脚斗士运动的项目创始人吴彦达功不可没。吴彦达是在2005年投身体育行业的。在谈到推广脚斗士运动项目的初衷时,他说:“当时,我对体育产业现状进行了分析,发现国内的赛事都是从国外引进的,要想在国内运营,需要得到外国赛事协会的审批和授权,而且要遵照别人的规则和系统,比赛的核心主导权不在自己手上。所以我就想,能不能自己做一个具有中国文化特色的原创体育赛事,并将这个体育赛事推向全世界。”

吴彦达认为,体育代表着一种民族精神和自信心,中国这么大的国家,应该有自己的体育精神和文化。

“孕育一个新的体育项目,就像十月怀胎一样,要经过一个漫长的过程。”吴彦达说。在开始选择具体项目时,他们确定了四个标准:有全球推广价值、中国原创、有商业开发价值、安全性。

从上百个备选项目中,吴彦达和他的团队最终把目光投向了具有中国传统文化特色、知名度高、有着广泛群众基础的“撞拐”游戏。为了便于推广,吴彦达团队将此项运动取名为脚斗士。2005年11月,福建省邵武市举行第一次脚斗士比赛;2006年3月,脚斗士的商标、版权完成登记注册,从此,中国有了第一个拥有自主知识产权的体育赛事。

做标准的制定者

为了使脚斗士运动走向全球化和产业化,11年来,项目团队专注于打造这一运动的各项标准,并致力于项目的推广。

“要做体育产业链的上端,必须成为标准的制定者。”吴林滨这样认为。11年来,脚斗士项目团队专注打造自己的体育IP。这个IP不仅是指知识产权,还包括赛事系统、运动员系统、裁判员系统等庞大的体育运动系统。吴林滨说:“2009年,我们就通过人民体育出版社出版了《脚斗士运动》教材,今年还要修订出版新的教材。”

吴彦达告诉记者,在整个赛事系统中,项目团队有一个重要的创新,就是把搏击类的项目做成了团体赛。“我们借鉴中国古代的象棋思维,以及孙子兵法中排兵布阵的东方智慧,把团体比赛分为车马炮相将的对抗和挑战赛,这样我们就可以把松散的个体团结成一个整体了。这是我们在全世界的首创。”吴彦达说。

目前,脚斗士运动项目已在武汉、沈阳、厦门等地成立了16个俱乐部;在美国、日本等十余个国家和地区进行了上百场赛事表演和交流活动,并在全球118个国家和地区进行了商标注册和知识产权保护,拥有与脚斗士相关的赛事举办权、赛事转播权、系列产品专利权等一系列独家知识产权。

“将来,我们的目标是把脚斗士运动打造成三级联赛,每个俱乐部先参加省级俱乐部联赛,胜出的队伍继续参加全国俱乐部联赛,最后再到国外去参加世界俱乐部联赛。同时,我们也希望脚斗士有一天能进入奥运会项目。”吴彦达说。

“不仅是一种体育形态,还是一种文化”

——话说中华民族传统体育

作者:崔乐泉(国家体育总局体育文化发展中心研究部主任、研究员、博士生导师)

孕育、成长于中华大地的民族传统体育,不仅是一种体育形态,还是一种文化。它承载了丰厚的华夏优秀文化传统,是奠定东方体育文化体系的典型代表。

作为中华民族文化长期以来形成的一种最根本的文化形态和价值系统,民族传统体育是以民族、竞技、娱乐以及教育等不同呈现方式展示在人们面前的,而且在发展过程中直接或间接地影响到了中华体育文化的发展。面对当代世界体育的发展,面对西方体育的强势东进,民族传统体育的发展也必须在坚持自己深厚文化底蕴的同时,积极应对世界体育文化的发展趋势。因为这不仅是一个民族对传统体育文化发展的积极态度,也是对未来社会发展的一种价值认同。

时至今日,嵌入深厚华夏传统文化底蕴的民族传统体育,理所当然地面临着新的转型,并在转型过程中找到与世界体育文化的交汇点和契合点。这是民族传统体育走向未来过程中必经的文化之路,也是在中国特色体育文化建设过程中,民族体育文化凸显的最主要特征。

首先,随着全球经济一体化进程的不断加快发展,民族传统体育文化内在的精神性特征被不断强化,人们将会更加重视从民族传统体育文化内部所衍生出来的传统价值观念,并力求通过这种独特的价值观念,去体验一个民族传统体育的文化特征。

其次,中国民族传统体育发展的历史表明,诸多传统体育项目如武术、龙舟竞渡、舞龙与舞狮等,早已遍布世界数十个国家和地区,而且在普及发展过程中,不断出现适应性的转型。这说明民族传统体育的传统性不仅不会成为现代体育发展的障碍,还会随着时代的发展和适应性的转型,为现代体育的发展提供新的生长点,把现代体育更好地导向未来。

最后,文化的多样性,要求民族传统体育文化发展要有多种不同样式和格局,这里既包括不同民族传统体育文化成分的含义,也包括不同民族传统体育文化种类的含义。在这些民族传统体育文化中既有传统的东西,也有现代的东西;既有东方的,也有西方的,这是一个人类体育文化真正走向融合的时代。在这种融合过程中,中华民族传统体育文化也就自然具有了一种能为不同国家和民族所共同理解的世界性特征。

历史证明,世界体育文化是在不同民族体育文化与时代精神的相互阐释和共同作用下,通过民族体育文化融合、沟通、互补和吸收的方式而创造完成的。无论是西方体育文化,还是东方体育文化,民族传统体育文化的世界性,就寓于这种多样共存所达到的一种对未来的认同和理解之中。它具有超越特定民族特点和范围的体育文化通约性,但又能被不同民族的体育文化所包容,而这也正是中华民族传统体育文化乃至世界不同民族体育文化未来发展的真正意义之所在。

热点信息

-

为深入贯彻落实全民健身国家战略,加强精神文明建设,11月20日,山东省直文化和旅游系统在济西国家湿地...

-

如何让中华传统体育焕发新生?浙江省台州市黄岩区交出了一份融合创新答卷。11月15日,植根宋代典籍、活...